Une génération entre rêve et réalité

Il fut un temps où, enfants, nous pensions que le Maroc et l’Algérie n’étaient qu’un même peuple séparé par un simple trait sur la carte.

Nous grandissions avec l’idée du Grand Maghreb : une seule nation, riche de ses ressources naturelles et humaines, de ses poètes, de ses ingénieurs, de ses artisans.

Une région qui, unie et démocratique, aurait pu rivaliser avec les grandes puissances du monde — un pôle technologique, humain et commercial à part entière.

Nous écoutions Cheb Khaled comme Nass El Ghiwane, nous partagions les mêmes rythmes, les mêmes habits, les mêmes mots.

Mais derrière la musique, un autre tempo battait : celui des frontières héritées du colonialisme, et d’une blessure que les cartes n’ont jamais guérie — le Sahara marocain.

Le cheval de Troie des frontières

Les colonialistes ont laissé derrière eux une bombe à retardement : des lignes arbitraires, des peuples divisés, et un rêve maghrébin saboté.

Le Sahara marocain est devenu le champ symbolique de cette fracture.

Là où le Maroc voyait un retour légitime à son intégrité territoriale, l’Algérie, prisonnière de son régime militaire figé, voyait un outil de diversion interne.

Pendant que le monde avançait, Alger restait bloquée dans un firmware politique non-upgradable.

De l’autre côté, Rabat choisissait la refonte, l’adaptation, la mise à jour permanente.

C’est cette différence qui a redéfini la trajectoire des deux nations.

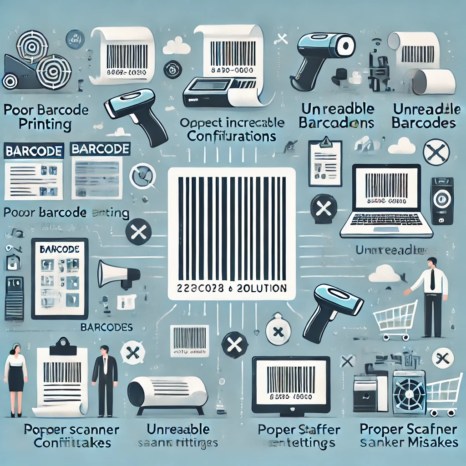

Le Maroc 3.0 — Entre diplomatie et puissance maîtrisée

Le Maroc n’a pas choisi la confrontation, mais la stratégie et l’innovation.

Sous la conduite d’un système monarchique capable d’évoluer, le royaume a consolidé ses alliances :

- Reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara (2020).

- Normalisation diplomatique avec Israël, ouvrant un axe technologique et militaire inédit.

- Implantation d’ambassades et de grands projets dans les provinces du Sud — Laâyoune, Dakhla — transformées en hubs économiques et logistiques africains.

Loin des discours, le Maroc agit : bases modernisées, industrie militaire émergente, coopérations technologiques avec les États-Unis, Israël, et la Turquie.

Des noms résonnent comme des symboles d’une ère nouvelle : F-16, HIMARS, Barak MX, Bayraktar, Elbit Systems.

Une modernisation pensée non pour dominer, mais pour protéger la stabilité, la croissance et la paix régionale.

“Desert Steel” — Le son d’une nation prête

C’est dans ce contexte que naît la chanson “Desert Steel”, une œuvre où la musique devient métaphore géopolitique.

Entre riffs métalliques et rythmes électroniques, la chanson évoque le Maroc d’aujourd’hui :

résilient, connecté, déterminé à défendre sa souveraineté avec modernité.

“Desert winds, shifting sands,

Moroccan forces take a stand.

F-16s soaring high,

Guardians of the crimson sky.”

Chaque couplet rappelle que la force d’un pays ne se mesure pas qu’en armement, mais en discipline, en alliances et en vision.

Le refrain, puissant, résume tout un état d’esprit :

un peuple debout, uni, prêt à défendre la paix par la préparation.

“Desert steel, forged in fire,

Hearts ablaze with fierce desire.

From Rabat to the southern shore,

We stand united, ready for more.”

Une génération lucide, un avenir à écrire

Aujourd’hui, “Desert Steel” devient plus qu’une chanson : un manifeste générationnel.

Nous, enfants du Maghreb, avons grandi dans l’illusion d’une union simple — mais nous avons compris que les idées justes ne suffisent pas, si les systèmes refusent d’évoluer.

Le Maroc, lui, avance.

Il investit dans l’éducation, les startups, les infrastructures, la défense et la diplomatie.

Il prépare un futur où la stabilité ne sera plus un rêve, mais une architecture de paix construite sur la technologie, la compétence et la foi en l’avenir.

🎧 GEEKKECH : le son du futur maghrébin

Avec “Desert Steel”, GEEKKECH signe une œuvre hybride :

mi-chanson patriotique, mi-vision géostratégique.

Un message clair :

la force n’est pas dans la guerre, mais dans la capacité d’un peuple à se transformer, à s’adapter et à créer.

Le Maroc avance — non pas pour dominer,

mais pour montrer qu’au XXIᵉ siècle,

le vrai pouvoir, c’est l’évolution.